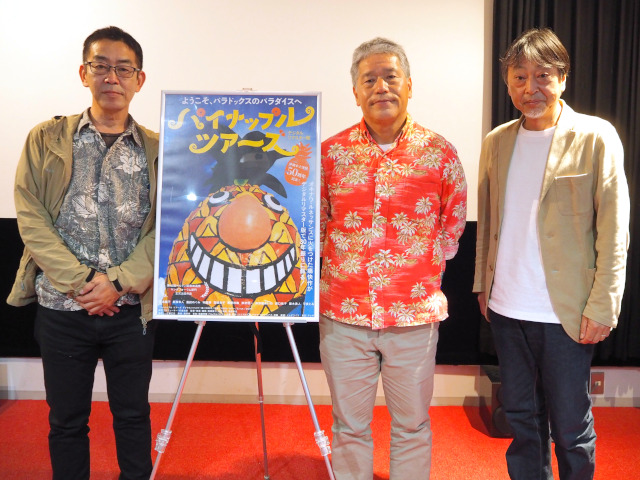

OKWAVE Stars Vol.1083は映画『パイナップル ツアーズ デジタルリマスター版』の公開(公開中)について、真喜屋力監督、中江裕司監督、代島治彦プロデューサーへのインタビューをお送りします。

Q 劇場公開から30年を経て、今回のデジタルリマスター版の上映についての経緯をお聞かせください。

A 代島治彦映画の公開30周年と沖縄の日本復帰50年という節目でぜひもう一度観てほしいと、デジタルリマスター版の企画を立てました。この映画はフィルムで撮影していますが、フィルム上映できる映画館も減っています。全編沖縄ロケで撮影されている作品ですので、天然の色を再現したいと、4Kで天然の色をどう再現していくのかを技師と一緒に探りながら作りました。劇場公開から30年経って、沖縄の空や海も少しは変わったからもしれません。当時の沖縄を知っている方も、30年前の沖縄を知らない人にも、沖縄はこうだったという過去形ではなく、当時の沖縄の気分が真空パックされてそのまま味わってもらえる映画になっていればいいなと思います。

代島治彦映画の公開30周年と沖縄の日本復帰50年という節目でぜひもう一度観てほしいと、デジタルリマスター版の企画を立てました。この映画はフィルムで撮影していますが、フィルム上映できる映画館も減っています。全編沖縄ロケで撮影されている作品ですので、天然の色を再現したいと、4Kで天然の色をどう再現していくのかを技師と一緒に探りながら作りました。劇場公開から30年経って、沖縄の空や海も少しは変わったからもしれません。当時の沖縄を知っている方も、30年前の沖縄を知らない人にも、沖縄はこうだったという過去形ではなく、当時の沖縄の気分が真空パックされてそのまま味わってもらえる映画になっていればいいなと思います。

中江裕司沖縄は太陽の光が本土とは違うので、日本映画とは明らかに違う発色がフィルムでも出ているんですよね。そういうところがデジタルリマスター版でしっかり出ていると思います。日本映画とは違う土壌で撮られた映画になっていますのでぜひ楽しんでいただけたらと思います。

Q この企画をどう受け止めましたか。

A 真喜屋力フィルムで上映できる映画館が本当に少なくなっているので、また観てもらえるという喜びが大きいです。古いインディーズ映画などはどんどん観ることができなくなっているんです。大スターが出ていてもデジタル化されていないと映画館で観られない時代になってきています。そんな中でこんな機会には恵まれて感謝しかないですし、新しい観客と出会える喜びがあります。

真喜屋力フィルムで上映できる映画館が本当に少なくなっているので、また観てもらえるという喜びが大きいです。古いインディーズ映画などはどんどん観ることができなくなっているんです。大スターが出ていてもデジタル化されていないと映画館で観られない時代になってきています。そんな中でこんな機会には恵まれて感謝しかないですし、新しい観客と出会える喜びがあります。

中江裕司「映画だな」と思いました。僕はテレビ番組も作っているので、音と映像ということでは映画もテレビもYouTubeも同じですが、違いは「時間」に耐えうるものなんだと思います。そういうものを作るということを、僕らは当たり前のように意識していますし、『パイナップル ツアーズ』の時もそうでした。良いか悪いかの話ではないですし、消えていく良さもあると思います。映画は残っていくものとしてどう作るのかが問われていて、この映画の中にもそれが映っていると思います。

真喜屋力意外と超えられたなという気持ちや安心感はありますね。

中江裕司僕らの初監督作品ですから、監督の力量といったものとはまた違うものなんですよ(笑)。これが映画なんだということです。

代島治彦大スターが出ていないとデジタル化されにくいし、それさえも叶わないという話がありましたけど、この映画では照屋林助さんという戦後の沖縄のスターが出ていますし、平良とみさんという『ナビィの恋』と「ちゅらさん」で一躍有名になった方も出演しています。二人とも故人ですが、とても大事な役で出演されていますし、この二人の役者ぶりや存在もちゃんと残したいということもありました。そんなところも観ていただければと思います。

Q 本作は3つのエピソードを別の監督が撮りながら世界観が繋がっている面白い映画ですが、撮影当時のことをお聞かせください。

A 中江裕司デビューできるなら3人で、というのが根底にはあったと思います(笑)。オムニバス映画は当時もありましたが、それぞれにつながりのある映画は案外ないものです。短編だけでは1本の映画を観るというボリューム感が得られないので、観た方には1本の長編を観た満足感が得られるようにしようと。でも、3人デビューする、ということで考えられた企画なんだろうなと思います。

中江裕司デビューできるなら3人で、というのが根底にはあったと思います(笑)。オムニバス映画は当時もありましたが、それぞれにつながりのある映画は案外ないものです。短編だけでは1本の映画を観るというボリューム感が得られないので、観た方には1本の長編を観た満足感が得られるようにしようと。でも、3人デビューする、ということで考えられた企画なんだろうなと思います。

真喜屋力僕ら3人(※真喜屋・中江両氏と當間早志氏)とも琉球大学の映画研究会の出身なんですよ。

中江裕司お互いの手の内が分かっている間柄でしたので、こうしたら成立するのでは、と相談しながら作っていきましたね。

ある島を舞台にすれば、映画なら何が起きてもおかしくないし、ちょっと特殊な世界観を作り上げられると思ったのが入り口です。本土の人は意外に思うかもしれませんが、沖縄本島が舞台でも成立しない物語です。沖縄本島だと、もっとリアルな要素が入ってくるので、架空の離島というのは便利な設定でしたね(笑)。

真喜屋力そこに3つの年代記的なエピソードを入れていきました。

代島治彦だから沖縄の人にとってもこの映画は独特なんですよ。リアルに作ってしまうと、方言一つとっても地域や世代によって違ってしまいますから、架空の島にしたことで成立しているところもあります。実際、役者は各地の方言を喋っているんです。

中江裕司舞台は具良間島(ぐらまじま)という架空の島です。沖縄には3文字の島が多いので、ありそうな名前ですが、僕ら3人とも川島雄三監督の『グラマ島の誘惑』が大好きだったので、これでいいんじゃないと。そんな映画の歴史も積み重なっています。

僕らは監督ということで映画作りの中心部にいましたが、僕らが指示を出して作り上げたというよりも、出演者やスタッフ、音楽を担当した照屋林賢さんらみんな、自分たちの感じている沖縄が面白いのではないかと考えていたんだと思います。そこに僕らがこの映画を持ち込んだことで、そんな想いを持ったみんなで作り上げた、というか勝手に出来上がった映画だと思うんです。ですので、物語こそフィクションですけど、この映画の根底に流れているものはその当時の沖縄の匂いがすごくするんです。それはまさにその時にしか作れなかったものだと思います。

真喜屋力僕らは復帰運動に揉まれなかった世代です。僕らより上の世代は戦争や米国統治下の恨みだったり、本土からの「かわいそう」という目線といった、僕らからするとあまり楽しくないことが発信され続けていました。でも僕らは沖縄で楽しく生きてきたので、先輩をリスペクトしながらも、政治を外した、文化の部分をもっと強調したいと、そういう世代の空気が90年代前半にあったんです。

中江裕司そういう意味では、今はまたネガティブな沖縄に戻りつつあります。基地問題のような政治的に語られがちになると、沖縄は小さいので、どうしてもネガティブにならざるを得ないんです。

真喜屋力政治を忘れようということではなくて、違う方向から攻めようとしていたんですよね。

中江裕司最近もテレビ番組を作っていたら、沖縄の若い照明スタッフが「どうして沖縄の作品はこんなに暗いのだろう。俺たち、そんなに暗くないよね」と言い出したんです。沖縄は被害者のように扱われたり基地問題を哀れまれてばかりで、すごく違和感があるんです。そこへの反発もあるんです。それが僕らだけではなくみんなのこの映画への原動力だったと思います。それを林助さんたちが肯定して引っ張ってくれたんです。

Q 内容は不発弾をめぐるドタバタ劇です。

A 真喜屋力今でも不発弾が見つかるんですよ。僕らが子どもの頃は、遊んでいた広場に実は埋まっていた、なんていうのが日常でした。それをビクビクしながら生きていられませんので、日常として描いていきました。

真喜屋力今でも不発弾が見つかるんですよ。僕らが子どもの頃は、遊んでいた広場に実は埋まっていた、なんていうのが日常でした。それをビクビクしながら生きていられませんので、日常として描いていきました。

中江裕司僕は7年間、不発弾の上で寝起きしてました(笑)。琉球大学在学中に住んでいた戦後にすぐに建てられた長屋みたいなところに新しいアパートを建てることになって、整地したら不発弾が出てきたんです。

代島治彦そういう沖縄ならではの日常は、本土から来ると面白いと感じることがたくさんあります。映画の中に出てくるユタという霊能者の存在もそうですし。霊能者と言いながら分からないことは適当なことを言って金を取っているところもあって、そういうのをそのまま描いているのが本土側からすると面白いなと思っていました。

中江裕司沖縄ではほぼインチキだとして通っていますからね(笑)。

真喜屋力お互いが納得すればいいカウンセラーのようなものですからね(笑)。

中江裕司林助さんが不発弾のことを語るセリフがいいよね。あれも真喜屋が書いたの?

真喜屋力日本語で書いたのを林助さんが方言に直して喋っています。僕らは方言は耳では分かりますが文章では書けない世代です。林助さんやとみさんが方言に直してくれたことで、セリフが膨らんでいったり深くなっていったのが面白いなと、さすがだなと思いました。

中江裕司沖縄の芝居は口立てでやってきたからそれも普通のことなんです。そこは役者が責任をもってやってくれるところですね。

代島治彦第2話目で利重剛さん演じるヤマトンチュがウチナーンチュの言葉が分からなくて、彼の隣で方言で作戦を立てているシーンもいいですよね。その後の結婚式のみんなが踊り出すエネルギーとかも。僕は現場で撮影の様子を見ていて、ヤマトの人間だから映画の中身には一切口を出さなかったけれど、「あっ!」と驚く発見が多くあって、リアルなドキュメンタリーな感じもあっていいなと思っていました。

中江裕司僕らは日本映画の作り方のルールを全く知らないまま、自由にやっていましたね。

真喜屋力日本映画ではない、沖縄映画だと言いながらね(笑)。

Q 映画公開から30年が経ち、沖縄の変化についてはどのようにお考えでしょうか。

A 中江裕司根本は変わらないと思います。沖縄の皆さんプライドをもって生きていますし。ただ、乱暴な言い方をすれば、本土化は進んだと思います。本土化が何かと言うと伝えにくいですが。沖縄は情の世界で、人との距離が近いです。日本国内で沖縄のコロナ感染率が高いのは人との距離が近いから仕方ないんです。それをダメだと言ってしまうと全否定になるのが、コミュニケーションを否定してしまうコロナの怖さです。そんな情の部分がドライになりつつあるのかなと思います。この映画は儲かるかどうかよりも面白いことをみんなでやろうぜ、という気持ちでみんなが集まってできた映画です。そういう感覚だったのが最近は儲かるかどうかを思い浮かべるようになったのかなと思います。

中江裕司根本は変わらないと思います。沖縄の皆さんプライドをもって生きていますし。ただ、乱暴な言い方をすれば、本土化は進んだと思います。本土化が何かと言うと伝えにくいですが。沖縄は情の世界で、人との距離が近いです。日本国内で沖縄のコロナ感染率が高いのは人との距離が近いから仕方ないんです。それをダメだと言ってしまうと全否定になるのが、コミュニケーションを否定してしまうコロナの怖さです。そんな情の部分がドライになりつつあるのかなと思います。この映画は儲かるかどうかよりも面白いことをみんなでやろうぜ、という気持ちでみんなが集まってできた映画です。そういう感覚だったのが最近は儲かるかどうかを思い浮かべるようになったのかなと思います。

真喜屋力確かに、損する、しないということは考えるようにはなりましたね。

中江裕司だから昔は騙される人も多かったですが、楽しいからやる、という感覚はありました。

代島治彦公開当時から、本土では沖縄のことを金になるかどうかの利用価値だけを見て搾取していく風潮はありました。本土から見た沖縄というものがどんどん大きくなって、沖縄の目線が小さくなっている感じはします。当時からその風潮に反発してこの映画を作りましたけど、今はもっとひどいと思います。1995年に沖縄米兵少女暴行事件が起きて、島中が怒りに燃えて、翌96年には普天間返還が言われて、26年が経ちましたけど、結局利用できる沖縄というものだけが肥大していっているなと。もちろん沖縄の人もそちらに飛びついてしまったから、沖縄のための沖縄がどんどん小さくなっていると感じます。

いま沖縄を舞台にした朝ドラが放送中ですが、これも一歩間違うと利用できる沖縄という方向に進みそうで、そういうものは沖縄のためにはならないと思うんです。

中江裕司この時は無邪気でしたね。面白ければいいと。僕はその後に『ナビィの恋』を撮って大ヒットして、そこから「ちゅらさん」につながっていきますから、沖縄が商売になるという風潮に向かうことになった張本人でもありますが(笑)、その時感じた、本土主導の沖縄ブームに沖縄の人も乗っていくことへの怖さは感じました。

代島治彦結局それで消費されて沖縄の人も疲れてしまったのかなと。観光客は増えましたけど、沖縄に対する熱は冷めていったと思います。

中江裕司ここから度量が試されるのかなと思います。僕は本土にもアメリカにも見捨てられるといいなと思うんですよ(笑)。

代島治彦僕は独立論者ではないけど30年前に同じことを考えていました。沖縄で独立の声をあげるよりもみんな離れていけばいいのになと。

当時の沖縄ブームは沖縄病とも言われましたけど、ウチナーンチュからするとうざったいんだと思うんですよね。この映画は本土から来た男や観光客たちが描かれていますが、最初と最後に出てくるパイナップルのはりぼてに書かれた文字をみんながどう受け止めるのか興味深いです。

真喜屋力あまり難しく社会派として叱るのではなく、それを笑い飛ばせるといいなと思っています。基地問題で機動隊員から土人と言われたことを怒るのではなくそれを受け入れていたら勝てたのになと思いますよ。笑い飛ばしてしまえば良かったのになと。

中江裕司原発事故の際に、除染瓦礫の受け入れに沖縄県が名乗りを上げた際に、移住者たちが反対の声を上げたんですよ。「せめて沖縄くらい清い場所を残して欲しい」って。僕はヤマトンチュで沖縄に住んでいるからそういうものに敏感になるんですよ。許せんと。原発事故の時に移住してきた人たちの9割がもう帰ったか他のところに移ってしまっているので、「この人たちは長いバカンスに来ただけだ」と思うことにしました(笑)。

みんな沖縄の生活感を無視しているんです。もうちょっと生活の営みを認めてほしいですよね。やった側はすぐ忘れますけれど、いつも沖縄はやられた側だから思うところがあります。

真喜屋力とくに沖縄戦のことを決して忘れてはいけませんからね。

中江裕司林助さんは、日本兵は助けてくれなくて、アメリカ軍が解放軍だったとはっきり言っていました。日本人は沖縄に対して申し訳なく思っているのだろうから踏み込めないところもあって、その溝をどうにかしたいといつも思うんです。

代島治彦僕なんかは沖縄が好きで沖縄に来て映画を作ってしまったけど、中江さんが「やった側は忘れるけどやられた側は忘れない」と言ったけど、沖縄が外に対して何かやったことってあまりないんですよ。バルト三国も同じで僕はそういうのが好きなんですよね。そういうところにいる人たちの持っている感覚や知恵が、他の地域の人たちにもあれば平和な世の中になるのになと思います。やられたことしかない沖縄に基地があって、また沖縄戦が起きるかもしれないシリアスな時代になりつつあるからこそ、こういう映画を観てほしいと思うんです。

中江裕司この映画を撮影した伊是名島は日本兵がいなかったので戦争にならなかった島ですが、すぐ隣の伊江島は日本軍の基地もあって激戦地だったんです。伊江島の激戦を体験したおばぁは湾岸戦争の映像をテレビで見て「あの人たちは大変だぞ」と言っていたんです。戦争を体験した人は現地にいる人に想いを巡らせることができるんだとその時に気づきました。沖縄は家族の中で誰かを沖縄戦で亡くした人が必ずいるので、戦争に対する思いはいつもあるんです。だから沖縄戦を繰り返してはいけないんです。いま、ウクライナとロシアが戦争していますけれど、どちらを応援するとかではなくて、もっと根本のところでどうにかならないのかと思います。

真喜屋力うちのじいさん、ばあさんも沖縄戦でああいうところにいたんですよ。映画の端々にそれを入れていくことは大事なことだと思っています。

Q OKWAVEユーザーにメッセージ!

A真喜屋力この映画は1992年の空気を収めていますが、あの時の勢いが普遍的に残っているので、今ご覧になっても新鮮に観られる映画かと思います。いろんなものを笑い飛ばす強さを持っているのでぜひ楽しんでいただけたらと思います。

中江裕司不発弾を題材にした、明るい、日本人の首筋にナイフを突きつけるような危険な映画です(笑)。映画においてはそういう危険さはむしろ楽しいことなので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。

代島治彦世界中で時間を超える旅ができる場所が少なくなってきていると思います。もはや今いる時代と違う体験ができるのは映画しかないのかなとも思いますので、そんな30年の沖縄の時間の旅を楽しんでいただきたいです。

QOKWAVEユーザーに質問!

真喜屋力あなたの好きな沖縄映画を1本挙げてください。

中江裕司モノづくりをする人にとって、自分の自我とどう付き合っていけばいいと思いますか? 映画作りをしている人の永遠のテーマなんです(笑)。

代島治彦僕は独立論者ではありませんが、沖縄は日本から独立すべきかどうか、皆さんの意見を聞きたいです。

■Information

『パイナップル ツアーズ デジタルリマスター版』

2022年5月14日(土)シアター・イメージフォーラム。桜坂劇場ほか全国順次公開中

2022年5月14日(土)シアター・イメージフォーラム。桜坂劇場ほか全国順次公開中

日本のはるか南に存在する沖縄の離島・具良間島、そこには、第二次世界大戦中にアメリカ軍が落とした不発弾が眠っている。

この島を舞台に繰り広げられる、3つのエピソードから成るドタバタ活劇!

この痛快作を生み出したのは、本作で劇場公開デビューを果たすことになる当時20代の3人の監督たち。沖縄生まれの真喜屋力と當間早志、大学入学後にどっぷり沖縄にハマった中江裕司は琉球大学映画研究会で出会った。架空の島・具良間島を舞台に、アメリカ軍の不発弾を巡って繰り広げられるオムニバス活劇は3本のエピソードから成り、それぞれを一人ずつ監督として担当しているが、モチーフや登場人物はしばしばエピソードを横断して顔をのぞかせてくる。この不可思議な、しかし有機的で魅力あふれる物語を成功させられたのは、沖縄独特の“テーゲー(いいかげん)”感覚と、本土復帰と同時期に生まれた世代だからこその“沖縄と日本”を巡るアンビバレンツな視点によるものかもしれない。

兼島麗子 新良幸人 富田めぐみ 利重剛 宮城祐子 照屋林助 津波信一 仲宗根あいの 洞口依子 藤木勇人 平良とみ

監督・原案・編集: 真喜屋力、中江裕司、當間早志

音楽:照屋林賢+りんけんバンド

総合プロデューサー: 代島治彦

配給: ノンデライコ

©スコブル工房

真喜屋力

1966年、沖縄県那覇市生まれ。

那覇高校時代、當間早志とビデオ作品『闇の生徒会』を共同制作。琉球大学映画研究会に入部後、8ミリ作品を撮り始める。『パイナップル ツアーズ』公開後、ミニシアター「BOX東中野」 のスタッフを経てその後フリーとなり、テレビアニメのディレクターとして台湾で活動。2005年より沖縄のミニシアター「桜坂劇場」のディレクターを務める。現在は沖縄のデジタルアーカイブ協議会を立ち上げる活動と並行して、映像やアートに関わる。

中江裕司

1960年、東京都生まれ。

琉球大学入学後、沖縄と映画に魅せられる。琉大映画研究会で数多くの8ミリ作品を製作し、大学卒業後は映画製作集団「パナリ・ピクチャーズ」を結成し、代表となる。『パイナップル ツアーズ』公開後、『パイパティローマ』(94)、『ナビィの恋』(99)、『ホテル・ハイビスカス』(02)、『白百合クラブ 東京へ行く』(03)といった沖縄を舞台にした映画を次々と発表、現在も映画、テレビを舞台に精力的に製作し続けている。沖縄・桜坂劇場の復活にも尽力、劇場を運営する「株式会社クランク」の代表取締役社長を務めている。

代島治彦

1958年、埼玉県生まれ。

映画監督、プロデューサー。1992年に『パイナップル ツアーズ』を製作。監督作品に『三里塚に生きる』(14)、『三里塚のイカロス』(17/毎日映画コンクール・ドキュメンタリー映画賞受賞)、『まるでいつもの夜みたいに〜高田渡東京ラストライブ〜』(17)、『きみが死んだあとで』(21)がある。

関連インタビューとQ&A

- Vol.940 映画監督 太田隆文(ドキュメンタリー映画『ドキュメンタリー沖縄戦 知られざる悲しみの記憶』について)

- Vol.1018 山里孫存(ドキュメンタリー映画『サンマデモクラシー』について)

- 観光客の少ない沖縄の離島で3~4日ゆっくりしたい