OKWAVE Stars Vol.831は日本とシンガポールを舞台にした映画『家族のレシピ』(2019年3月9日公開)エリック・クー監督へのインタビューをお送りします。

Q 日本とシンガポールの2つの国を舞台にした経緯をお聞かせください。

A エリック・クー橘豊さんという本作のプロデューサーは、お父さんの転勤でシンガポールで育ったそうで、私に日本とシンガポールの外交樹立50周年の映画を撮らないかと持ちかけてくれました。私は日本への深い愛があるのでぜひ取り組みたいと答えました。自分が魅せられている人々と食と美的感覚を盛り込みたいと思いました。そして“食”についてのアイデアはすぐに出てきました。

エリック・クー橘豊さんという本作のプロデューサーは、お父さんの転勤でシンガポールで育ったそうで、私に日本とシンガポールの外交樹立50周年の映画を撮らないかと持ちかけてくれました。私は日本への深い愛があるのでぜひ取り組みたいと答えました。自分が魅せられている人々と食と美的感覚を盛り込みたいと思いました。そして“食”についてのアイデアはすぐに出てきました。

Q “食”のアイデアとして、ラーメンとバクテーを選んだ理由をお聞かせください。

A エリック・クーもともとは両方とも質素な食事です。バクテーはクーリーという中国からやってきた労働者の食事でした。彼らは肉を買うお金がなかったので、豚骨だけを使ってハーブなどを入れて作ったのがバクテーのはじまりです。ラーメンももともとは屋台で出されていた料理です。いまではラーメンはグルメな一品になっていますし、シンガポールでも大人気です。ちなみに私は醤油ラーメンが大好きです(笑)。シンガポールでは飲みに行くと“シメはバクテー”です。日本でもシメはラーメンですよね。そういった共通項があります(笑)。そして主人公の真人は日本人とシンガポール人のハイブリッドです。食もハイブリッドです。人々をつなぐのが食であり、食べるという行為にはいろいろな郷愁がこみ上げてくるものです。そういったところを映画にしました。

エリック・クーもともとは両方とも質素な食事です。バクテーはクーリーという中国からやってきた労働者の食事でした。彼らは肉を買うお金がなかったので、豚骨だけを使ってハーブなどを入れて作ったのがバクテーのはじまりです。ラーメンももともとは屋台で出されていた料理です。いまではラーメンはグルメな一品になっていますし、シンガポールでも大人気です。ちなみに私は醤油ラーメンが大好きです(笑)。シンガポールでは飲みに行くと“シメはバクテー”です。日本でもシメはラーメンですよね。そういった共通項があります(笑)。そして主人公の真人は日本人とシンガポール人のハイブリッドです。食もハイブリッドです。人々をつなぐのが食であり、食べるという行為にはいろいろな郷愁がこみ上げてくるものです。そういったところを映画にしました。

Q 真人役に斎藤工さんを起用した一番の理由は何でしょう。

A エリック・クー斎藤工さんと初めてスカイプで話したとき、非常に豊かな感受性を持っていると感じました。繊細さがこの役に不可欠でしたので、彼は映画監督でもあるので、役のことを的確に捉えていました。この作品は脚本が英語で書かれています。それを日本語に訳して役者に渡していますが、その訳をそのまま使えるわけではありません。ですから、今回は役者の皆さんにその脚本を解釈していただいて、ご自身でセリフを考えて発してもらっています。リハーサルを何度もした上で、斎藤さん自身から出てきたものなので、まさに彼のセリフなのです。そのリハーサルを通じて深く話し合ったので、いまではまるで兄弟のように仲良くもなりました。そういった信頼関係が持てたことが良かったです。それは松田聖子さんも同様です。聖子さんと信頼関係が結べたからこそ、素晴らしい演技を見せてくださったと思います。

エリック・クー斎藤工さんと初めてスカイプで話したとき、非常に豊かな感受性を持っていると感じました。繊細さがこの役に不可欠でしたので、彼は映画監督でもあるので、役のことを的確に捉えていました。この作品は脚本が英語で書かれています。それを日本語に訳して役者に渡していますが、その訳をそのまま使えるわけではありません。ですから、今回は役者の皆さんにその脚本を解釈していただいて、ご自身でセリフを考えて発してもらっています。リハーサルを何度もした上で、斎藤さん自身から出てきたものなので、まさに彼のセリフなのです。そのリハーサルを通じて深く話し合ったので、いまではまるで兄弟のように仲良くもなりました。そういった信頼関係が持てたことが良かったです。それは松田聖子さんも同様です。聖子さんと信頼関係が結べたからこそ、素晴らしい演技を見せてくださったと思います。

斎藤さんに関して言えば、彼の映画監督としての才能は短編作品を観てすぐに分かりました。長編の『blank13』も素晴らしかったので、私が手がけたHBOアジアのオムニバスホラードラマ「FOLKLORE」の一編は彼に撮ってもらいました。ホラーが好きかと聞いたら大好きとのことだったので、彼に撮ってもらった「TATAMI」という作品は、畳のイグサの霊がいる、という素晴らしい設定だったので、次の機会にもまた撮ってもらいたいと思っています。

Q 役者自身がセリフを自分の言葉で発していることと、登場人物には実在の人物も起用していて、フィクションと現実がつながっているような感覚になります。その狙いをお聞かせください。

A エリック・クーフィクションとノンフィクションということでは、私が子どもの頃、日本からシンガポールにナゴエさんというシェフの方がいらしていました。この方は駐在している日本人のために料理を作っていました。その実在していた人物に伊原剛志さんのキャラクターはインスパイアされています。伊原さんが演じた和男のようにシンガポールに来て現地の人と恋に落ちることもあるんじゃないかと思っています。

エリック・クーフィクションとノンフィクションということでは、私が子どもの頃、日本からシンガポールにナゴエさんというシェフの方がいらしていました。この方は駐在している日本人のために料理を作っていました。その実在していた人物に伊原剛志さんのキャラクターはインスパイアされています。伊原さんが演じた和男のようにシンガポールに来て現地の人と恋に落ちることもあるんじゃないかと思っています。

映画にも出演している竹田敬介さんのラーメンはシンガポールで大人気です。竹田さんはシンガポールテイストのラーメンも提供されています。それは竹田さん自身がシンガポールの食をお気に召しているからだと思います。この映画に松田聖子さんが出演すると聞いて、竹田さんはとてもはしゃいでいたので、なんとか同じシーンに収めてあげようと思って出演シーンを作ったんです(笑)。

もうひとり、10年来の友人で、シングルマザーのキヨミさんという方がいて、彼女はシンガポールの日本人コミュニティ向けに日本語の情報誌を発行しています。私が以前撮った『TATSUMI マンガに革命を起こした男』の取材もしていただいたり、飲み仲間でもあるのですが、松田聖子さんの演じた美樹のモデルになっています。映画の中では、キヨミさんが作った料理を、聖子さんが出すということが行われているんです。

Q ウィー叔父さん役を演じたマーク・リーさんが非常にユニークですが、彼の起用についてお聞かせください。

Aエリック・クーマーク・リーさんはシンガポールで一番人気のあるコメディアンです。頭の回転が速くて、何か思いつくとやらずにいられないサービス精神旺盛な方です。私は彼には役者の才能もあると思っていました。今回の脚本を読んでいただいて、ご自身との共通点を見つけることができたようです。また、斎藤さんとも馬が合って、シンガポールの案内役も買って出てくれました。ふたりはアヒルと鳥が話しているように、お互いに分かってはいないけれど、通じていました(笑)。ふたりがすごく仲良くなったので、ボクシングのスパーリングのように芝居を合わせることができていました。マークさんは脚本の飲み込みが早くて、時々アドリブで自由な発言もしていましたが、とても自然体で成り立っているので、彼のそんな芝居を活かしました。そんなマークさんですが、かつては聖子さんの大ファンだったので、聖子さんと会ったときは、普段の格好良くしている彼からは想像できないくらいオロオロしていました(笑)。松田聖子さんはシンガポールではもはや女神のような存在なんです。聖子さんの起用については、『TATSUMI マンガに革命を起こした男』のプロモーションで来日した際に、プロデューサーの橘さんと話をしていて、彼が聖子さんと知り合いだと言っていたんです。「会いたいです!」とそのときから言っていたのですが、今回の美樹役は聖子さんしかいない、と思い立って橘さんから脚本を渡してもらったら出演が実現したんです。

Q 家族の物語はまさに世界共通だと感じましたが、特に監督が描こうと思ったところはいかがでしょう。

Aエリック・クー家族にはやはり普遍的な部分があると思います。料理をするというのは愛を与える行為だと思います。この映画の日本でのタイトルの『家族のレシピ』はまさにそれを言い当てています。ベルリンで上映したときもヨーロッパのプレスの方たちが涙を流しながら取材をしてくれました。映画の終盤で出てくる料理は、私の母が作ってくれた料理を再現したものです。私の母が最近亡くなったので、母へのオマージュの気持ちもあったからです。

Q 日本とシンガポールの歴史を描く上で、日本による占領下の時代にも触れています。その意図をお聞かせください。

Aエリック・クーこの映画の大きなテーマは和解や赦しというものです。今回、戦争を一つの題材として、実在の戦争博物館を話し合った上で取り上げました。2017年にその博物館はオープンしています。当初、日本軍がシンガポールにつけた「昭南島」という名前がつけられる予定でしたが、地元から大きな反対があって、その名前は使われませんでした。ただ、シンガポールの若い層ではそういった知識が段々と薄れているのも事実です。

その日の撮影では、台本には「真人、戦争博物館に行く」としか書かれていません。斎藤さんはひとりで博物館に入って、出てきたときには顔色が真っ白になっていて、私の手を握って「本当に申し訳ない。自分はこのようなことがあったことを何も知らなかった」と言いました。その日の彼はとても沈み込んでいました。この経験で斎藤さん自身がマダム・リーの気持ちを知ったことで、真人になりきってそこからさらに演技が深くなりました。斎藤さんは繊細で歴史への理解もあって良かったです。

Q 群馬県高崎市での撮影はいかがでしたか。

Aエリック・クー最高でした。フィルムコミッションがとても協力的で、真人が父と叔父とやっていたラーメン店のロケ地もすぐに見せてもらえましたし、高崎市をあげて応援していただきました。真人の母メイリアンを演じたジネット・アウは高崎アンバサダー(高崎PR大使)に就任しました。彼女は映画監督としての活動もしていて、今年、高崎で撮影する予定です。

この作品では、真人が住んでいるのは大都市ではないなと思っていましたので、いい場所を見つけることができたと思っています。とくに高崎市には観音像があるのが決め手でした。愛や共感、慈悲を象徴するからです。

Q 撮影での工夫などお聞かせください。

A エリック・クー撮影監督のブライアン・ゴートン・タンさんによるところが大きいです。彼は舞台の演出を手がけることもあって、右脳と左脳の両方が働いているような方です。私たちはリハーサルをずいぶんやりましたが、何かアイデアを思いついて彼に耳打ちするとすぐに反応してくれました。

エリック・クー撮影監督のブライアン・ゴートン・タンさんによるところが大きいです。彼は舞台の演出を手がけることもあって、右脳と左脳の両方が働いているような方です。私たちはリハーサルをずいぶんやりましたが、何かアイデアを思いついて彼に耳打ちするとすぐに反応してくれました。

終盤の料理を作るシーンでは食を通して言葉がなくてもコミュニケーションが成立することを見せようと、天井の高い陽がさしてくるキッチンを使いました。照明の準備がいらないので待ち時間もなくなりますので、役者たちもテンションを維持できていました。

撮影が始まってから、当初の脚本になかったアイデアもずいぶん入れましたし、役者から出てきたアドリブも多いです。ドキュメンタリー的な手法も多かったです。セリフを並べることもできますが、セリフを言わずも伝えられる映像が撮れれば、それを採用していきました。

Q エリック・クー監督からOKWAVEユーザーにメッセージ!

Aエリック・クーこの映画は食事をしてから観てください。お腹が空いてしまいますよ(笑)。仕事ではなく愛でできている映画です。良い料理をたくさん用意していますので、ぜひご覧になってください。

Qエリック・クー監督からOKWAVEユーザーに質問!

エリック・クーシンガポールにはラーメン店が何店舗あるか知っていますか。

シンガポールで行ったことがあるラーメン店があれば教えてください。

■Information

『家族のレシピ』

2019年3月9日(土)よりシネマート新宿ほか全国ロードショー

2019年3月9日(土)よりシネマート新宿ほか全国ロードショー

群馬県高崎市ののどかな田園地帯に佇む一軒のラーメン屋を営む店主の和男とその弟の明男、そして和男の一人息子の真人。店が終わると、和男は一人でバーに向かい、真人は自宅の台所である味を再現しようと黙々と作業をしている。同じ家、同じ職場に居ながらも、父子の間に会話はなく、そのような生活が長年続いていた。しかし翌日、和男は急死する。

葬儀を終えた真人は、父の遺品の中に、中国語で書かれた母・メイリアンの日記と写真、そしてシンガポールに住む母の弟からの手紙を発見する。母は真人が10歳の時に病死し、それ以来、父は母に関して口を閉ざし続けてきた。真人は両親が出会った場所であり、自身も10歳まで暮らしたシンガポールに行くことを決意する。

母の写真を頼りに、両親が過ごしたシンガポール各地を訪れる真人。以前から交流のあったシンガポール在住のフードブロガー、美樹の協力を得て、母の弟のウィーの居場所を突き止める。そこはウィーが営む食堂だった。メニューのバクテーを一口食べた真人は、懐かしい味に涙を流し、ウィーと数十年ぶりの抱擁を交わす。そこで真人は、ウィーに、バクテーの作り方と、母とその実母の間に何があったのかを教えてほしいと頼む。真人は一度も母方の祖母に会ったことがなく、その理由がずっと気になっていたのだ。

後日、真人はウィーとともに祖母のマダム・リーの家を訪れ、ショッキングな事実を知らされる。マダム・リーは、メイリアンと和男の結婚に猛反対し、真人が生まれた後も交流を絶っていたのだった。父と母の叶えられなかった願い。シンガポールと日本の歴史。また、日本のラーメンにも似て、貧しい労働者のための安価なエネルギー補給源として重用され、やがて国の経済発展とともに人気の大衆料理に発展していったというバクテーの歴史……。真人は、バラバラになった家族を再びに一つにするためのアイデアを思いつく。

出演:斎藤工、マーク・リー、ジネット・アウ、伊原剛志、別所哲也、ビートリス・チャン、松田聖子

監督:エリック・クー

配給:エレファントハウス/ニッポン放送

(C)Wild Orange Artists/Zhao Wei Films/Comme des Cinemas/Version Originale

■Profile

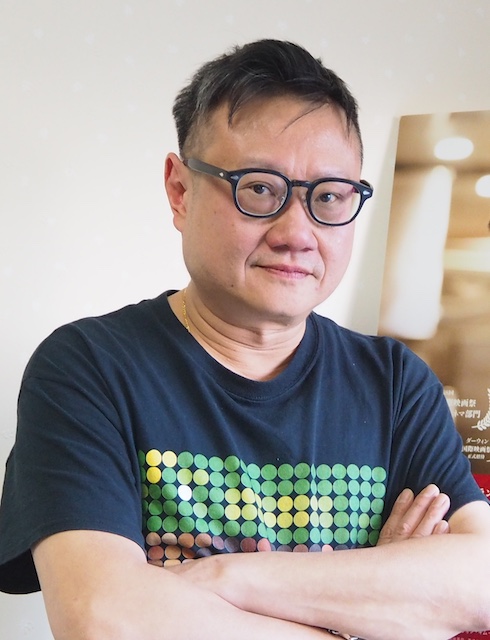

エリック・クー(Eric Khoo)

1965年、シンガポール生まれ。

1965年、シンガポール生まれ。

映画製作会社Zhao Wei Films主宰。カンヌ、ヴェネチア、ベルリンの三大国際映画祭で作品が上映された初めてのシンガポール人監督であり、急成長中のシンガポール映画界の存在を世界に知らしめた第一人者。シンガポールの文化勲章、フランスの芸術文化勲章シュヴァリエを受章。

オーストラリアのシティ・アート・インスティテュート(現ニューサウスウェールズ大学アート&デザイン学部)で映画製作を学ぶ。多数の短編を監督したのち、ミーポック(シンガポールの麺料理)売りの青年と娼婦の愛を描いた『Mee Pok Man』(95)で長編デビュー。高層マンションの住人たちの24時間を描いた長編第2作『12 Storeys』(97)がカンヌ国際映画祭・ある視点部門で上映されて以来、同映画祭の常連となる。第3作の真実の愛を探し求める3人の男女の物語『Be With Me』(05)は監督週間オープニング作品に選ばれ、続く第4作のインド系マジシャンと幼い息子の父子愛を描いた『My Magic』(08)はパルムドール候補となった。その他、『TATSUMI マンガに革命を起こした男』(11)では劇画の創始者、辰巳ヨシヒロの人生とその作品を斬新なアニメーションで表現。シンガポール・香港合作の『In the Room』(15)では、老舗ホテルの一室を舞台に6つの時代に6組のカップルが愛を交わす様を描き、センセーションを巻き起こした。

また、プロデューサーとして後進の育成にも積極的に取り組み、ロイストン・タン監督の『15』(03)や『881』(07)、ブライアン・ゴートン・タン監督の『Invisible Children』(08)などを製作。さらにアジアを代表する監督・プロデューサーとして、斎藤工を含む6カ国の監督が参加するHBOアジアのホラーシリーズ「FOLKLORE」(18)のショーランナーを務める。